[Teil 1] SASI – die Vorgeschichte

Revisionseingriffe machen heute einen Gutteil der Arbeit eines Adipositas-Chirurgen aus. Ich meine mich zu erinnern in einem Interview gehört zu haben, dass sich der Anteil um 30% aller heute durchgeführten Operationen dreht. Nicht überraschend, wie ich finde, da sich, meiner Wahrnehmung nach, um 2016/2017 herum die Anzahl der bariatrischen Operationen auf einem Hoch befand. 3-5 Jahre nach OP geht nun darum, die möglicherweise enttäuschten Hoffnungen weiter zu optimieren, bzw. wieder ins Lot zu bringen.

Wie ich einst die Adipositas-OP an sich, als den leichten Weg nehmen bezeichnet habe, so habe ich auch den Wunsch nach einem Revisionseingriff abgetan. Immerzu auf ästhetische Beweggründe und die Zahl auf der Waage fixiert, habe ich dabei vollkommen übersehen, dass es gute, manchmal sogar drängende Gründe für einen Revisionseingriff geben kann. Hinzukommt, dass sich Techniken weiterentwickeln und jedes Jahr neue Studienergebnisse hinzukommen, die eine Neuorientierung notwendig machen können.

Sicher, ein Chirurg möchte seine Operationen „verkaufen“ und wie alle Fachleute hat auch er für Bereiche außerhalb seiner Profession mitunter Scheuklappen auf, vermute ich. Damit wird eine Adipositas-OP, meiner Meinung nach schnell zum Allheilmittel, wo es doch eigentlich nur als ein Hilfsmittel gelten sollte, welche einem Abnehmwilligen zur Verfügung stehen. Aber ich schweife ab, das soll nicht Thema dieses Beitrags sein.

Ob es nun Verkaufsstrategie war oder nicht, mir hat es jüngst gutgetan Anerkennung aus berufenem Mund zu hören. Dass ich in meinem Alter und mit meinem Ausgangsgewicht so weit gekommen sei, auch wenn es nur für einen Tag war (mein Tiefstgewicht von 86,2 kg habe ich tatsächlich nur einen Tag gehalten), könne ich meiner strikten (low carb) Ernährung, meiner disziplinierten Supplementation und meinem Willen in Bewegung zu bleiben zuschreiben, so die Aussage im Adipositaszentrum. Nach chirurgischen Maßstäben sei ich ein gut informierter und erfolgreicher Patient und die 25 wieder zugenommenen Kilos seien zu erwarten gewesen. Hätte ich WIRKLICH wieder zugenommen, wäre ich vermutlich vor Jahren schon wieder im Zentrum aufgeschlagen. Okaaaay …. lassen wir das einfach mal so stehen. Fakt ist, dass ich deswegen schließlich lange mit mir gehadert habe.

Doch neben der Refluxproblematik, so die Aussage des Chirurgen, die erfolgversprechend mit Revisionseingriffen behandelt werden könne, stelle mein aktuelles Gewicht von 110 kg (Stand September 2021, Waage im Adipositaszentrum) für die Zukunft dennoch ein Problem dar. Ein nachhaltiges Gewicht von unter 100 kg sei für mich anzustreben.

Die Probleme

Die Aussicht, mich 7,5 Jahre nach meiner Adipositas-OP zu einem Revisionseingriff im Krankenhaus wiederfinden zu müssen, begeistert mich keinesfalls. Meiner Erfahrung nach bedeuten immer mehr Operationen auch immer mehr (neue) Probleme. Ich muss einfach darauf setzten, dass die vielversprechenden Studien zum SASI sich auch bei mir positiv auswirken.

Tatsächlich scheint, mit dem Süße-, bzw. Zuckerentzug, bei mir die Waage endlich wieder in eine positive Richtung zu deuten, doch ich kann auch den Funken Hoffnung nicht verleugnen mit einem Revisionseingriff darin unterstützt zu werden, einen Teil des in den letzten Jahren zurückgewonnen Gewichts wieder verlieren – und das Ergebnis halten zu können. Doch der Reflux ist es, der mir aktuell die großen Probleme bereitet.

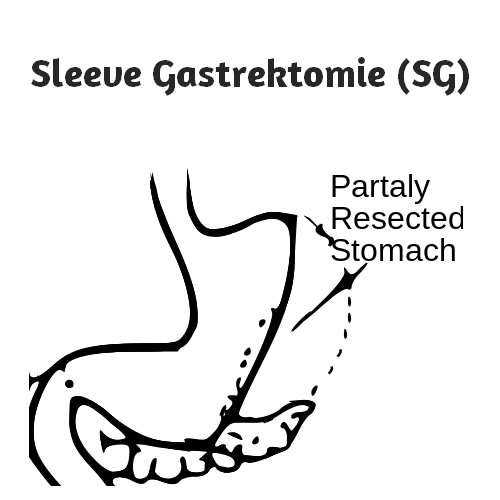

Auch in den Jahren vor meiner Schlauchmagen OP hatte ich gelegentlich mit saurem Ausstoßen zu tun. Angesicht meiner eher ungünstigen Ernährung und meines starken Übergewichtes damals, vermutlich auch nicht verwunderlich. Ein krankhafter Reflux lag jedoch nicht vor.

Ich habe Reflux erst nach meiner Schlauchmagen OP kennengelernt. Damit gehöre ich zu den, ca. 30 % der Schlauchmagen-Patienten (10 % bei Bypass-Patienten), bei denen 5 Jahre nach OP, ein postbariatrischer Reflux diagnostiziert wird. Ernährungs- und Verhaltensänderungen können helfen, ebenso wie der Einsatz von Säureblockern oder Revisionseingriffe.

Was die Ernährung betrifft, so setze ich bekanntermaßen auf eine kohlenhydrat-reduzierte Ernährung und seitdem ich darauf achte mich nach dem Essen nicht hinzulegen, verschwand auch die Rückfluss-Problematik des Nahrungsbreis der ersten Jahre nach OP auch wieder. Erst 2020 hat sich Reflux bei mir manifestiert und angefangen mir echte Probleme zu bereiten (siehe dazu: Ich und GERD). Seitdem bin ich ihn nicht mehr losgeworden. Den langfristigen Einsatz von Protonenpumpenhemmer (rb. Omeprazol oder Pantoprazol) und Antazida (zb. Maaloxan oder Rennie) lehne ich ab, da ich der Meinung bin, dass sie auf Dauer mehr Nebenwirkungen als Nutzen bringen.

Dank einer Reihe an Onlineseminaren und den Informationen meiner Selbsthilfegruppe zum Thema Reflux, bin ich auf den SASI, single anastomosis sleeve/stomach ileal bypass, aufmerksam geworden und deswegen im September 2021 im Adipositas-Zentrum vorstellig geworden.

Eine mögliche Lösung

Ein SASI (nicht zu verwechseln mit einem SADI, single anastomosis duodeno-ileal bypass, einer Abwandlung des BPD, einer biliopankreatischen Diversion) ist im Wesentlichen eine Kombination aus einem Sleeve und Bypass. Als initiales OP-Verfahren spricht man von einem SASI-S, single anastomosis ileal Bypass with sleeve gastrectomy. In diesem Fall haben Studien ergeben, dass damit der Schlauchmagen, zumindest gleichwertig, wenn nicht höher in der Abnahme mit dem Omega-Loop-Bypass liegt.

Da es für mich faktisch „nur“ ein Umbau ist, gilt: eine weitere Abnahme ist möglich, jedoch in geringerem Rahmen; Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie es Adipositas-Chirurgen immer wieder betonen: den vollen Effekt einer Adipositas-OP gibt es nur einmal. Was auch der Grund dafür sein mag, dass wann immer die Sprache auf einen Umbau kommt, ich eher selten von ultimativen (Abnehm-)Erfolgen höre. Überhaupt finden sich relativ wenige Einträgen im Internet zu Umbauten oder dem SASI im Besonderen. Hier und da, vor allem im US-Amerikanischen Raum wird von SADIs berichtet und von Durchfallproblematik nach dem Umbau zum SASI. Ich persönlich weiß bisher von einem „SASI“, es hat sich bisher für mich jedoch noch nicht die Gelegenheit ergeben privat mit der Patientin zu sprechen.

Also, ein SASI kann als zweiter Schritt nach einer Schlauchmagen-OP bei erneutem Gewichtsanstieg oder zur weiteren Gewichtsabnahme genutzt werden. Andere Benefits eines solchen Revisionseingriffes sind: mittelfristig weniger Gewichtsrückfälle als beim Schlauchmagen und ein reduziertes Hungergefühl, da Darmbremshormone ausgeschüttet werden, wenn unverdaute Nahrung in den distalen Dünndarm (Ileum) geführt wird. Und das Operationsverfahren hat auch bedeutende Auswirkung auf Typ-2 Diabetes und hohe Cholesterin- und Blutfettwerte, die der Schlauchmagen alleine in diesem Umfang nicht bieten kann. Zudem wird es zur Reduktion von Reflux eingesetzt, da der Druck, dank der neuen Verbindung zum distalen Ileum, im Magen sinkt und die Magenentleerung verändert wird. Mein Thema also.

Was noch zu klären ist

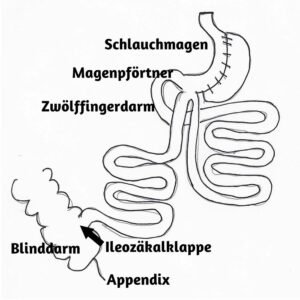

Wenn ich für die Voruntersuchungen ins Krankenhaus gehe, gilt es meiner Einschätzung nach vor allem zu klären, inwieweit meine Ileozäkalklappenresektion (Ileozäkalklappe = eine ventilartige Klappe an der Verbindungsstelle in Bereich des Caecum [Blinddarm], Übergang zum Colon = Dickdarm) aus dem Jahr 2009/10 für einen solchen single anastomosis ileal Bypass von Bedeutung ist.

Der Dünndarm, der mit einer Länge von bis zu 6 Meter angegeben wird, unterteilt sich in 3 Hauptbereiche: Zwölffingerdarm (Duodenum, etwa 30 Zentimeter lang), Leerdarm (Jejunum) und Krummdarm (Ileum). Für eine SASI werden ca. 200-250 cm Dünndarm, ab Ende des Zwölffingerdarms abgemessen und der so ermittelte Bereich des Dünndarms zum Magenpouch hochgezogen und mit ihm verbunden.

Zum Teil habe ich auch davon gelesen, dass der Bereich der Ileozäkalklappe identifiziert wird und von dort aus ca. 250 cm den Dünndarm entlang hochgemessen werden, bevor die Stelle mit dem Schlauchmagen verbunden wird, und zwar 6 cm vom Magenpförtner entfernt und in einer Verbindung, die nicht größer als 3 cm sein soll (Mahdy et al., 2020). Inwieweit diese Mess-Methoden von unterschiedlicher Bedeutung sind und welche davon in meinem Krankenhaus angewendet wird, ist mir aktuell nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang dürfte auch interessant sein, was aus der mit Steinen besetzten Galle werden soll (bisher hat man mir stets vehement zur Entfernung geraten)? Und ob meine (kleine) Hiatushernie ebenfalls Thema sein wird?

Was mich betrifft, so treibt mich durchaus ein (im Rahmen meiner Kenntnisse, versteht sich) wissenschaftliches Interesse und die Liste der Fragen, die ich ins Krankenhaus mitbringe, ist lang. Schauen wir mal.

Nachtrag aus dem November 2021: Die kleine Hianthusherne, hat sich als gar nicht so klein herausgestellt und wurde mittels Hiantoplastik korrigiert. Die Galle, samt ihrer Steinchen, ist drin geblieben, da sie bisher keinen Ärger gemacht hat. Die Länge des Dünndarmbypasses wurde vom Chirurgen mit 200 cm angegeben, und zwar von der (mutmaßlichen) Stelle der Ileozäkalklappe, den Dünndarm hoch gemessen.

Quellen:

Mahdy, T. Emile, SH. Madyan, A. Schou, C. Alwahidi, A. Ribeiro, R. Sewefy, A. Büsing, M. Al-Haifi, M. Salih, E. Shikora, S. Evaluation of the Efficacy of Single Anastomosis Sleeve Ileal (SASI) Bypass for Patients with Morbid Obesity: a Multicenter Study. Obes Surg. 2020 Mar;30(3):837-845. doi: 10.1007/s11695-019-04296-3. PMID: 31734889.

SASI Aufmacher und Grafik: Anke Stieber